|

|

|

|

|

真空管アンプでは残留ノイズを0.1mV以下にするのは至難ですので、アンプとヘッドフォンの間にアッテネータを入れてノイズから逃れる対応を考えて見ます。アッテネータの効果は次の内容が考えれます。 プラス面 1)S/Nの向上 2)不用意な過大パワーからヘッドフォンの保護 3)アンプから見たインピダーンスの一定化 4)アンプの通常出力パワー領域での使用{2連VRを使用している場合チャネル間減衰量の不揃い領域から脱せます} 5)ダンピングファクター1以下のアンプであればダンピングファクターの向上 マイナス面 6)ダンピングファクターの低下 アッテネータを設計する際、ダンピングファクター値をどうするかが問題です。検索してみても良くわかりませんというかほとんど情報がありません。ダンピングファクターが大きい方が「振動板の制動が良くなり歯切れが良い音がする」と言うのは簡単ですが、過去にこの数値を競い宣伝していたのにいつのまにか検討されるスペックから消えてしいました。オーディオにおいて数値が大きければ大きい方がいいと言う主張は疑ってかかりましょう。人間が聞くのですからどこかに検知不能になるポイントがあるはずで、検討不足の段階では大きければ大きい方がいいとなりがちです。 現実にアッテネータを設計するとダンピングファクターが2〜5ぐらいの値になりますので、この間に最適値又は検知不能になるポイントがないとアッテネータを使うと音が悪くなります。 真空管アンプの場合、ダンピングファクターは5以下が普通なので5以上が必要のヘッドフォンは半導体アンプを使いましょう。ヘッドフォンにより適合するダンピングファクターの値は変化するはずなので、以下に述べる「直列型」のアッテネータで実験すればこの辺のところがわかります。

|

|

|

|

|

|

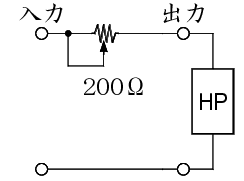

ダンピングファクター:連続可変 アンプから見たインピーダンス:連続可変 回路は簡単ですが、減衰量により特性が変化するので実用には向きません。アンプに出力インピーダンスの低い半導体製を使用してヘッドポンに最適なダンピングファクターを調べる実験には最適です。 |

|

|

|

|

|

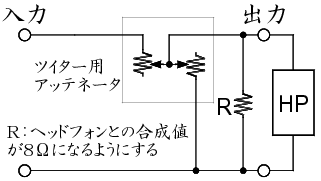

ダンピングファクター:かなり大きい アンプから見たインピーダンス:ほぼ一定の8Ω

ヘッドフォンに直列抵抗を接続して合成値を8Ωにすることにより、減衰値にかかわらずアンプから見たインピーダンスが8Ωになります。ダンピングファクターは減衰値により変化しますがDF=5以上になるケースが予想されるので十分実用になります。 |

|

|

|

|

|

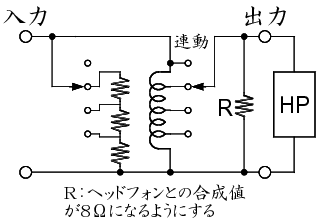

ダンピングファクター:かなり大きい アンプから見たインピーダンス:ほぼ一定の8Ω ヘッドフォンに直列抵抗を接続して合成値を8Ωにすることにより、減衰値にかかわらずアンプから見たインピーダンスが8Ωになります。ダンピングファクターはタップを下げる(減衰量を大きくする)程大きくなります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ver1.0 2012/3/9 |

|